入力ミスは多くのビジネスにおいて共通の悩みですが、適切な対策を行うことで予防可能です。ヒューマンエラー、作業環境の問題、業務プロセスの複雑さなど、さまざまな原因に対応することが重要です。チェック体制の導入、チェックリストの作成、社内マニュアルの整備、適度な休憩の取り入れ、入力作業の自動化など、具体的な対策を紹介します。これらの対策を実践し、入力ミスを減らして業務効率を高めましょう。

考えらえれる入力ミスの原因

入力ミスは誰にでも起こり得る問題ですが、その背後にはさまざまな原因が隠れています。ヒューマンエラー、作業環境の不備、業務プロセスの複雑性など、これらの要因を理解することで、ミスを減らして効率的な業務を行う方法を見つけられます。このセクションでは、入力ミスがなぜ起こるのか、そしてそれをいかに防ぐかについて、具体的な事例と共に見ていきましょう。

入力ミスの原因1 ヒューマンエラー

ヒューマンエラーは入力ミスの主な原因の一つで、個人の注意力の低下や疲労、作業中の集中力不足などが原因で発生します。たとえば、疲れている時に顧客データを入力する作業を行うと、数字を間違えたり、名前を誤って入力したりする可能性が高まります。このようなミスは、顧客情報の誤登録や誤った請求書の発行など、ビジネスプロセスに深刻な影響を及ぼすことがあります。

入力ミスの原因2 環境の問題

環境の問題も入力ミスを引き起こす大きな要因です。たとえば、騒がしいオフィスや不十分な照明は、従業員が集中するのを難しくし、結果として誤入力を引き起こします。また、不快なイスやデスクの高さが適切でない場合、従業員は快適な姿勢を保てず、作業効率が低下します。これらの環境要因によるストレスや不快感は、集中力の低下を招いて、誤ったデータ入力につながる恐れがあります。

入力ミスの原因3 業務プロセスの複雑性

業務プロセスが複雑な場合は、入力作業におけるミスの一因となります。例として、複数のシステム間でデータを手動で転記する作業が挙げられます。このような場合、データの形式が異なるため、変換ミスが起きやすくなるでしょう。また、入力手順が多く複雑であるほど、ミスの可能性が高まります。

入力ミスによって起こるトラブル

日々の業務において、細心の注意を払っていても起こり得る入力ミス。しかし、その小さなミスが引き起こす影響は思いのほか大きいものです。受注から発注、見積もりや請求書作成に至るまで、一つひとつのミスがビジネスに与える影響を深掘りし、その対策を考えていきましょう。このセクションでは、実際に起こり得る入力ミスの事例とその影響を探り、ビジネスプロセスをよりスムーズに、そして確実に遂行するためのヒントを提供します。

受注時に自社で入力ミスがあった場合

受注時に自社で入力ミスがあった場合、例としては商品コードの誤入力や数量の打ち間違えが挙げられます。このようなミスは、誤った商品の発送、在庫不足、顧客満足度の低下につながり、最終的には自社の信頼性の損失や収益減少に繋がる恐れがあります。入力ミスを起こしたときのビジネスへの影響は深刻であり、正確な入力を確保するための対策が重要です。

入力ミスにより誤った内容で発注した場合

発注時に入力ミスが発生した場合、具体的な例としては、必要量より多くまたは少なく発注する、誤った商品コードを使用する、配送先の情報を間違えるなどがあります。これらのミスは、不要な在庫の増加、商品不足、配送遅延などを引き起こし、結果として追加の費用が発生したり、顧客満足度が低下したりします。ビジネスにとって、こうした入力ミスは自社の直接的な損失だけでなく、顧客との信頼関係を同様に損ねるリスクがあります。

見積または請求の内容を誤った場合

見積もりや請求書の内容で入力ミスが発生する例としては、サービスの単価を誤って記載する、数量を間違える、または割引を適用し忘れるなどが挙げられます。これらのミスは顧客との信頼を損ない、結果として契約のキャンセルや収益の損失に繋がる可能性があります。さらに、誤った請求は返金や訂正の手間を増やし、ビジネスにおける顧客の信用や専門性のイメージに悪影響を与えます。

入力ミスをできる限り減らす対策

日常業務での小さな入力ミスは大きなトラブルを引き起こすことがあります。しかし、適切な対策をとることで、これらのミスは大幅に減らすことが可能です。チェック体制の強化から、チェックリストの作成、社内マニュアルの充実、適切な休憩時間の設定、スキルアップトレーニング、そして業務の自動化まで、さまざまな対策を通じて、ミスのリスクを最小限に抑え、業務効率を最大化しましょう。このセクションでは、具体的な対策方法を詳しく紹介します。

チェック体制を複数人にする

チェック体制を複数人にする方法は、データ入力作業におけるヒューマンエラーを減少させる有効な手段です。具体的には、一人がデータを入力した後、別の担当者がそのデータを再確認するプロセスを設けます。これにより、最初の入力時に見落とされたミスや誤りを発見しやすくなります。この対策は特に、重要な文書や財務報告、顧客情報の管理など、正確性が求められる作業において効果的です。

チェックリストを作成する

チェックリストを作成することは、入力ミスを減らす有効な手段です。この方法では、作業前に必ず確認すべき項目がリストアップされており、データ入力の際にそれらの項目が正しく実施されているかどうかを確認できます。たとえば、顧客情報の入力作業において、名前・住所・連絡先などのキーポイントをチェックリスト化し、入力後にこれらが正確に反映されているかを確認します。これにより、漏れや誤入力を防ぐことができます。

社内マニュアルを整備する

社内マニュアルを整備することは、入力ミスを減らす効果的な方法です。マニュアルには、データ入力の正確な手順やよくある間違いとその対処法を明記します。これにより、従業員は作業を行う際のガイドラインを手に入れることができ、一貫性と正確性をもってタスクを遂行できます。特に新しい従業員や複雑なデータ入力作業において、マニュアルは貴重なリソースとなります。

適度に休憩をとる

適度に休憩を取ることは、入力ミスを減らすのに効果的です。連続して長時間作業すると疲労が蓄積し、集中力が低下するため、ミスが発生しやすくなります。定期的に短い休憩を設けることで、従業員はリフレッシュし、作業に対する注意力を高めることができます。このシンプルな対策は、生産性の向上にもつながり、結果的にはミスの減少につながります。

定期的なスキルアップトレーニング

定期的な従業員のスキルアップトレーニングは、入力ミスを減らすための重要な対策の一つです。たとえば、最新のデータ入力ツールやソフトウェアの使用方法に関するトレーニングを実施することで、従業員が効率的かつ正確に作業を行えるようになります。また、入力作業の効果的な方法を共有するワークショップを定期的に開催し、チーム内での知識共有を促進することも有効です。これにより、作業ミスを未然に防いで、業務の質を向上させることが可能になります。

入力作業を自動システム化する

入力作業を自動システム化することは、入力ミスを大幅に減少させる効果的な手段です。たとえば、顧客データの入力作業に自動入力ソフトウェアを導入すれば、手動での入力ミスを防いで、作業効率を向上させられます。また、発注システムを自動化することで、商品コードや数量の誤入力を防ぎ、正確な発注を保証することが可能です。これらの自動システム化は、時間を節約し、人的資源をより価値のある作業に集中させることができます。

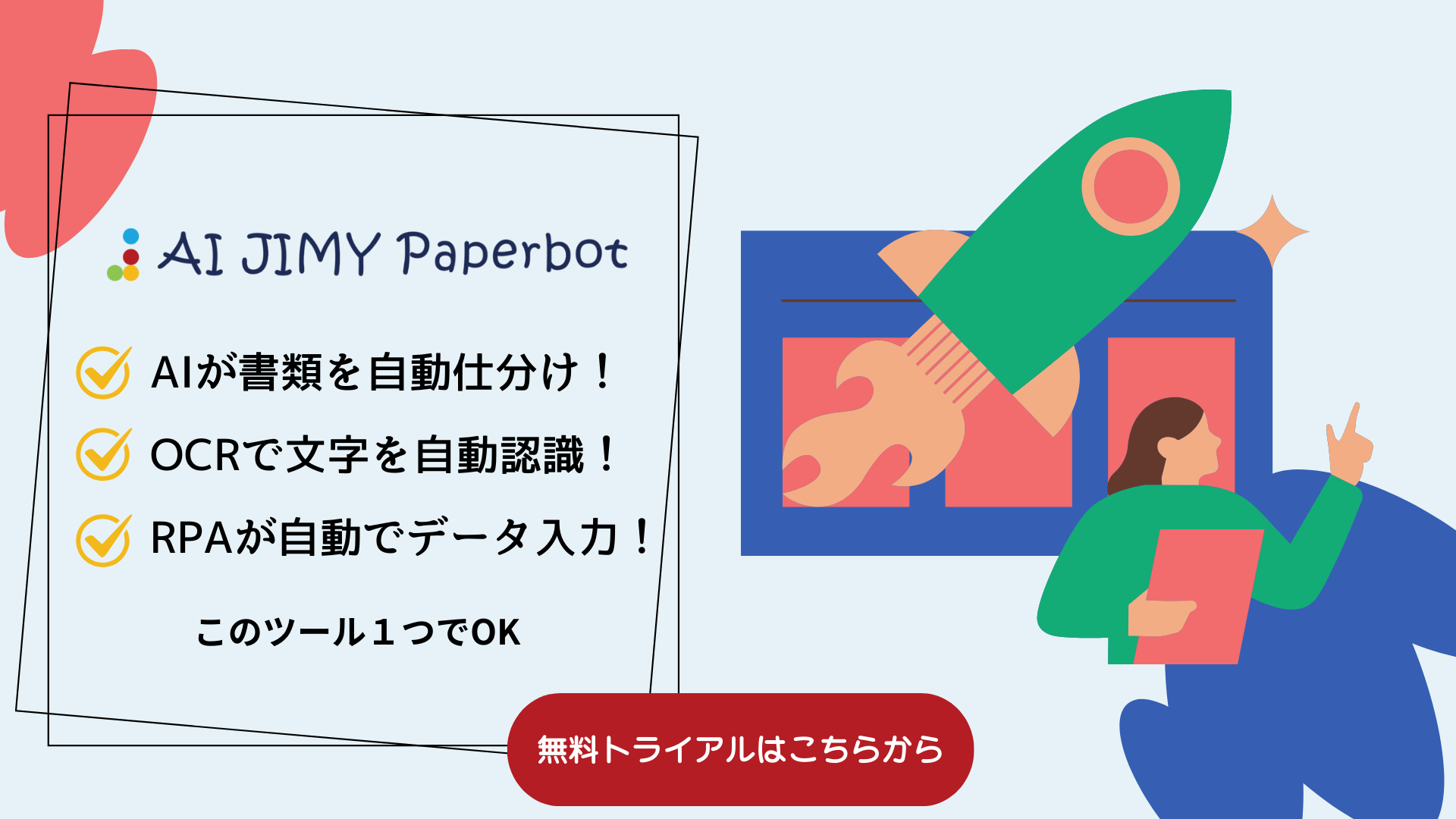

注文書の読取りから入力作業まで自動で行うならAI JIMY Paperbotがおススメ

業務効率化にOCRを初めて検討する方や少ない予算で始めたい方はAI JIMY Paperbotがおすすめです。

手書き文字にも対応のAI OCRを使用しており、世界最高水準の文字認識率を達成しています。また、文字認識した結果をExcelや個別の管理システムへ自動入力ができるRPAも搭載しています。データ入力やリネームの作業のための機能が数多く搭載しています。このツール一つで業務の自動化が実現化が可能です。

無料トライアルを行っているので、気になる方は試してみてはいかがでしょうか。

AI JIMY Paperbotを利用するメリット

OCRに生成AIとRPAを搭載 一つのツールでデータ入力作業を完結

画像の取り込みから取引先ごとの仕分け、手書き文字の認識、テキストデータの出力、業務システムへのデータ入力まで、一連の作業をAI JIMY Paperbotひとつで自動化できます。

無料で誰でもカンタンに使用可能

AI JIMY Paperbotは特別な技術知識は不要で、マウスだけの直感的な操作が可能です。RPAツールとの連携や専門知識が必要なAPIなどの開発作業は必要ありません。無料で利用開始できますので、カンタンに試すことができます。

自動でファイル名を変換できるリネーム機能

リアルタイム処理を行い、任意で電子帳簿保存法の改正にも対応したファイル名に自動で変換可能です。

AI類似変換で社内のマスタと連携し、文字認識が向上

日本語の認識は、手書きも含めてかなり高い精度で変換できます。間違いやすい商品名などの固有名詞は、あらかじめAI JIMY Paperbotに登録しておくことでさらに認識率が向上します。

多様な業務で活用

さまざまな業務で使用が可能です。FAXの受注入力、請求書の集計、手書きアンケートや申込書のデータ入力、作業日報のデジタルデータ化など多岐にわたる業務プロセスをサポートします。

まとめ

入力ミスは仕事の流れや精度に悪影響を及ぼしますが、明確な対策を施すことで大幅に減らせます。具体的には、複数人によるチェック体制の導入、チェックリストや社内マニュアルの活用、適切な休憩時間の確保、スキルアップトレーニングの提供、そして入力作業の自動化が挙げられます。これらの取り組みを通じて、ミスのリスクを最小限に抑えつつ、業務効率の向上を目指しましょう。